„Wenn ich male, höre ich den Regen auf dem Fenstersims, das leise Murmeln der Themse, das ferne Echo von Stimmen in den Straßen Londons. Die Farben auf meiner Palette sind wie das Wetter hier: unberechenbar, voller Zwischentöne, nie ganz greifbar.“ So könnte der innere Monolog eines britischen Künstlers klingen, der in seinem Atelier sitzt und versucht, das Licht einzufangen, das durch die Wolken bricht – dieses berühmte, silbrige Licht, das Turner und Constable so meisterhaft auf die Leinwand bannten.

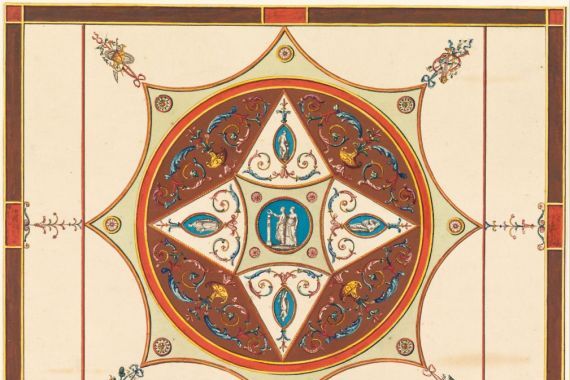

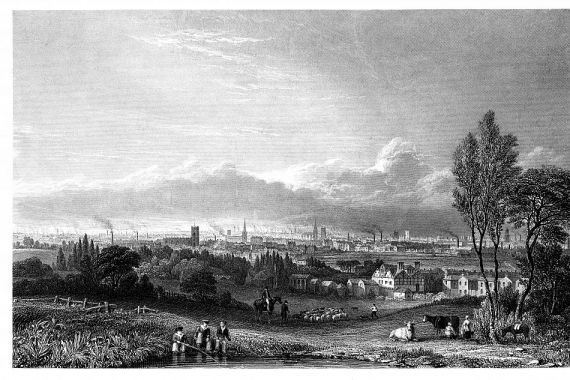

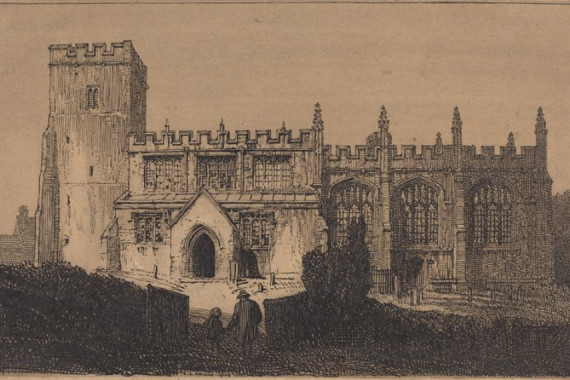

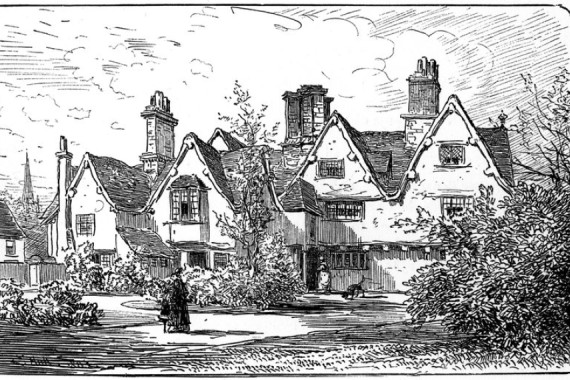

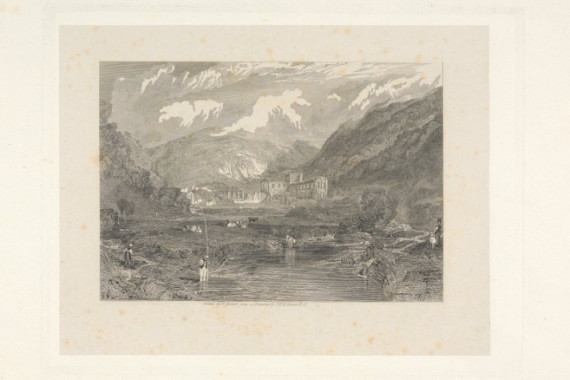

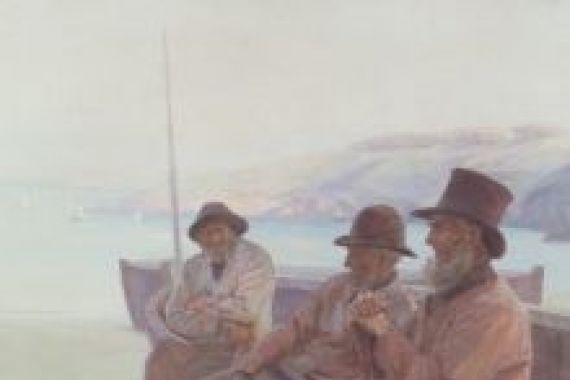

Die britische Kunstgeschichte ist ein Kaleidoskop aus Nebel, Licht und überraschender Kühnheit. Wer an das Vereinigte Königreich denkt, sieht vielleicht zuerst die sanften Hügel der Landschaft, doch in den Ateliers und Salons des Landes brodelte es stets unter der Oberfläche. William Turner, der „Maler des Lichts“, ließ in seinen Ölbildern das Meer toben und den Himmel brennen, als würde er die Natur selbst herausfordern. Seine Aquarelle wirken wie flüchtige Träume, in denen das Wasser mit dem Himmel verschmilzt. John Constable hingegen malte die englische Landschaft mit einer Zärtlichkeit, die fast schon revolutionär war – seine Wolkenstudien sind wie Gedichte aus Licht und Luft, voller Sehnsucht nach Heimat und Natur.

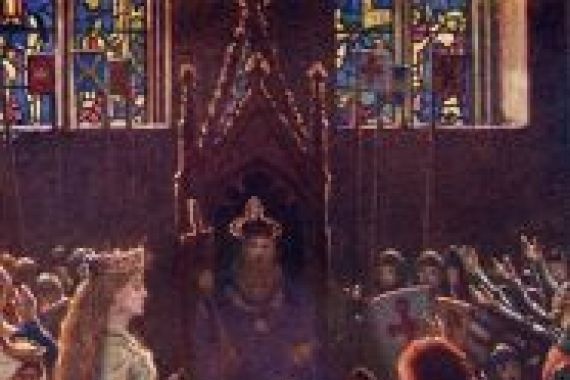

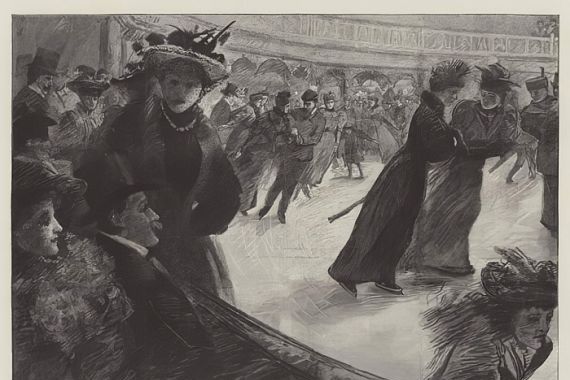

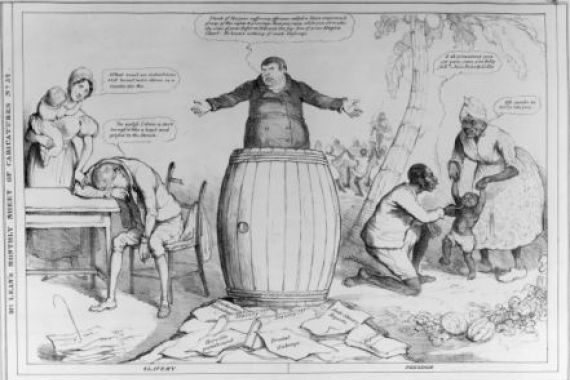

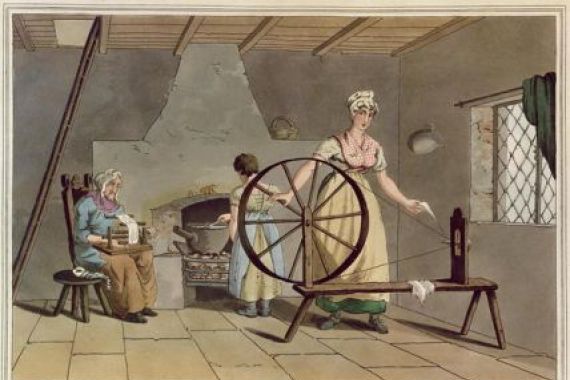

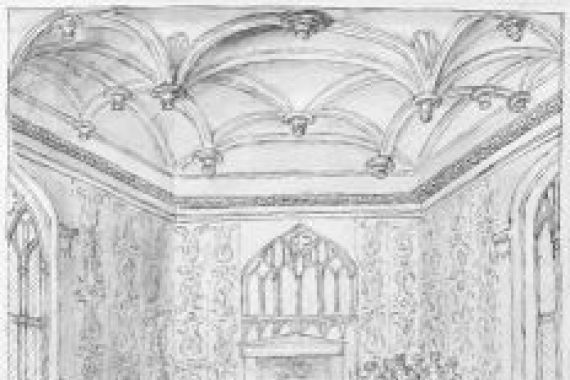

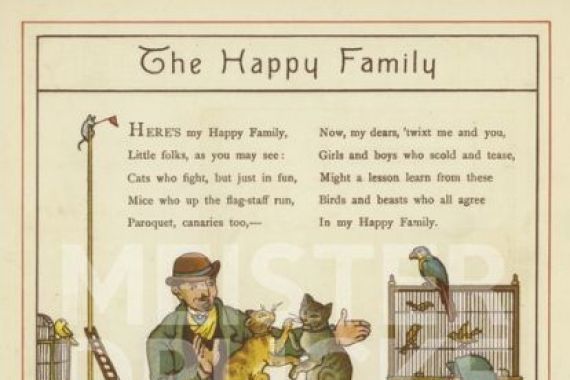

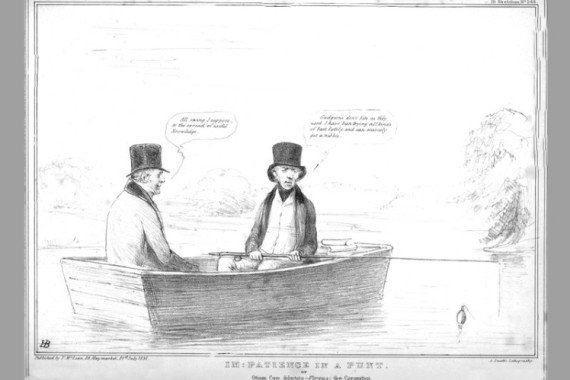

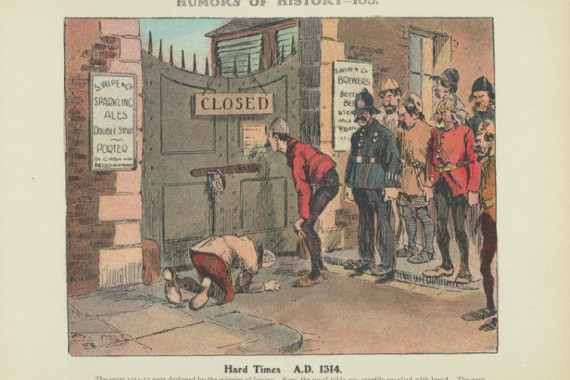

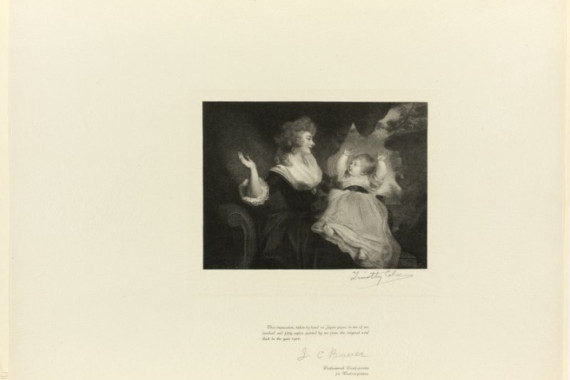

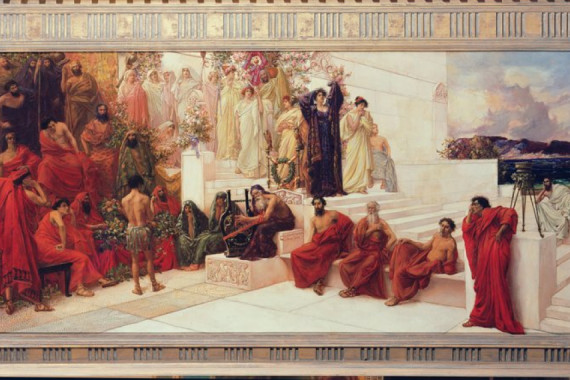

Doch britische Kunst ist weit mehr als Idylle. In den rauchigen Straßen des viktorianischen Londons entstanden Werke, die das soziale Leben sezierten: Die Präraffaeliten, mit ihren leuchtenden Farben und detailverliebten Darstellungen, griffen zu Pinsel und Feder, um Geschichten von Liebe, Tod und Mythos zu erzählen. Dante Gabriel Rossetti ließ seine Figuren wie aus einem Traum erscheinen, während Ford Madox Brown das Alltägliche mit einer fast fotografischen Präzision einfing – lange bevor die Fotografie selbst zur Kunstform wurde. Und dann, als die Moderne anklopfte, wagten Künstler wie Francis Bacon und Lucian Freud einen schonungslosen Blick auf das menschliche Dasein: Ihre Porträts sind keine schmeichelnden Abbilder, sondern Seelenlandschaften, roh und verstörend, voller existenzieller Spannung.

Die britische Kunst war immer offen für das Experiment. In den 1960er Jahren explodierte die Pop Art in London: David Hockney, mit seinen leuchtenden Farben und klaren Linien, brachte das kalifornische Licht nach England zurück und zeigte, dass auch das Alltägliche glamourös sein kann. Peter Blake, inspiriert von Comics und Musik, schuf das ikonische Cover für das Beatles-Album „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ – ein Werk, das Popkultur und Hochkunst verschmolz. Und währenddessen revolutionierten Künstlerinnen wie Bridget Riley mit ihren hypnotischen Op-Art-Grafiken das Sehen selbst: Ihre Druckgrafiken flimmern und vibrieren, als würde das Papier atmen.

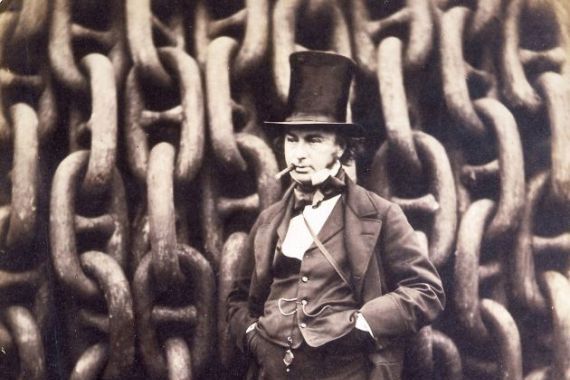

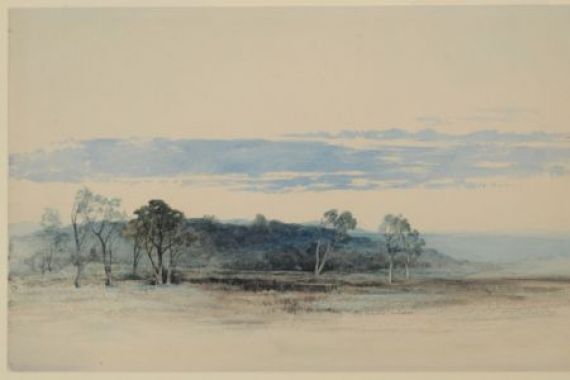

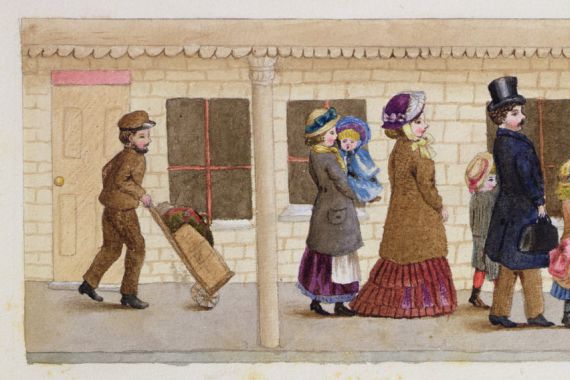

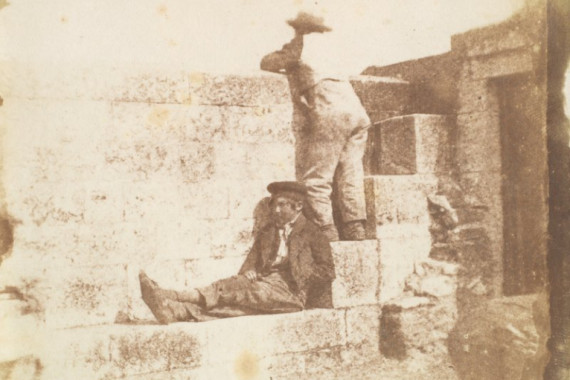

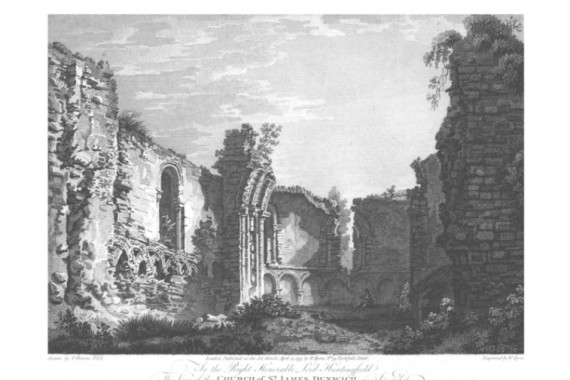

Was viele nicht wissen: Die britische Aquarellkunst war im 18. und 19. Jahrhundert weltweit führend. Künstler wie Thomas Girtin und J.M.W. Turner machten das Aquarell zu einer eigenständigen, hochgeschätzten Kunstform – ihre Skizzenbücher sind Schatzkammern voller Lichtstudien, spontaner Eindrücke und atmosphärischer Landschaften. Selbst die Fotografie, oft als nüchtern betrachtet, wurde auf der Insel zu einer poetischen Disziplin: Julia Margaret Cameron inszenierte ihre Porträts wie Gemälde, mit weichem Fokus und dramatischem Licht, und schuf so Bilder, die bis heute berühren.

Die Kunst des Vereinigten Königreichs ist ein Spiegel seiner Inseln: wechselhaft, voller Kontraste, immer im Dialog mit der Welt und doch unverwechselbar eigen. Sie lädt dazu ein, genauer hinzusehen – auf das Spiel von Licht und Schatten, auf die feinen Nuancen zwischen Melancholie und Aufbruch, auf die Geschichten, die sich in jedem Pinselstrich, jeder Linie, jedem Farbtupfer verbergen. Wer sich auf diese Reise einlässt, entdeckt nicht nur große Namen, sondern auch die leisen Töne, die das britische Kunstschaffen so einzigartig machen.

„Wenn ich male, höre ich den Regen auf dem Fenstersims, das leise Murmeln der Themse, das ferne Echo von Stimmen in den Straßen Londons. Die Farben auf meiner Palette sind wie das Wetter hier: unberechenbar, voller Zwischentöne, nie ganz greifbar.“ So könnte der innere Monolog eines britischen Künstlers klingen, der in seinem Atelier sitzt und versucht, das Licht einzufangen, das durch die Wolken bricht – dieses berühmte, silbrige Licht, das Turner und Constable so meisterhaft auf die Leinwand bannten.

Die britische Kunstgeschichte ist ein Kaleidoskop aus Nebel, Licht und überraschender Kühnheit. Wer an das Vereinigte Königreich denkt, sieht vielleicht zuerst die sanften Hügel der Landschaft, doch in den Ateliers und Salons des Landes brodelte es stets unter der Oberfläche. William Turner, der „Maler des Lichts“, ließ in seinen Ölbildern das Meer toben und den Himmel brennen, als würde er die Natur selbst herausfordern. Seine Aquarelle wirken wie flüchtige Träume, in denen das Wasser mit dem Himmel verschmilzt. John Constable hingegen malte die englische Landschaft mit einer Zärtlichkeit, die fast schon revolutionär war – seine Wolkenstudien sind wie Gedichte aus Licht und Luft, voller Sehnsucht nach Heimat und Natur.

Doch britische Kunst ist weit mehr als Idylle. In den rauchigen Straßen des viktorianischen Londons entstanden Werke, die das soziale Leben sezierten: Die Präraffaeliten, mit ihren leuchtenden Farben und detailverliebten Darstellungen, griffen zu Pinsel und Feder, um Geschichten von Liebe, Tod und Mythos zu erzählen. Dante Gabriel Rossetti ließ seine Figuren wie aus einem Traum erscheinen, während Ford Madox Brown das Alltägliche mit einer fast fotografischen Präzision einfing – lange bevor die Fotografie selbst zur Kunstform wurde. Und dann, als die Moderne anklopfte, wagten Künstler wie Francis Bacon und Lucian Freud einen schonungslosen Blick auf das menschliche Dasein: Ihre Porträts sind keine schmeichelnden Abbilder, sondern Seelenlandschaften, roh und verstörend, voller existenzieller Spannung.

Die britische Kunst war immer offen für das Experiment. In den 1960er Jahren explodierte die Pop Art in London: David Hockney, mit seinen leuchtenden Farben und klaren Linien, brachte das kalifornische Licht nach England zurück und zeigte, dass auch das Alltägliche glamourös sein kann. Peter Blake, inspiriert von Comics und Musik, schuf das ikonische Cover für das Beatles-Album „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ – ein Werk, das Popkultur und Hochkunst verschmolz. Und währenddessen revolutionierten Künstlerinnen wie Bridget Riley mit ihren hypnotischen Op-Art-Grafiken das Sehen selbst: Ihre Druckgrafiken flimmern und vibrieren, als würde das Papier atmen.

Was viele nicht wissen: Die britische Aquarellkunst war im 18. und 19. Jahrhundert weltweit führend. Künstler wie Thomas Girtin und J.M.W. Turner machten das Aquarell zu einer eigenständigen, hochgeschätzten Kunstform – ihre Skizzenbücher sind Schatzkammern voller Lichtstudien, spontaner Eindrücke und atmosphärischer Landschaften. Selbst die Fotografie, oft als nüchtern betrachtet, wurde auf der Insel zu einer poetischen Disziplin: Julia Margaret Cameron inszenierte ihre Porträts wie Gemälde, mit weichem Fokus und dramatischem Licht, und schuf so Bilder, die bis heute berühren.

Die Kunst des Vereinigten Königreichs ist ein Spiegel seiner Inseln: wechselhaft, voller Kontraste, immer im Dialog mit der Welt und doch unverwechselbar eigen. Sie lädt dazu ein, genauer hinzusehen – auf das Spiel von Licht und Schatten, auf die feinen Nuancen zwischen Melancholie und Aufbruch, auf die Geschichten, die sich in jedem Pinselstrich, jeder Linie, jedem Farbtupfer verbergen. Wer sich auf diese Reise einlässt, entdeckt nicht nur große Namen, sondern auch die leisen Töne, die das britische Kunstschaffen so einzigartig machen.

×