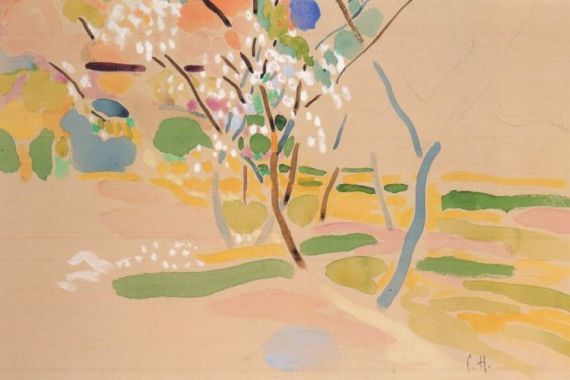

Wer behauptet, die deutsche Kunst sei nur ein Spiegel der Geschichte, unterschätzt ihre Kraft: Sie ist vielmehr ein vibrierender Strom, der die Strömungen der Zeit aufnimmt, verwandelt und mit ungeahnter Wucht zurück in die Welt schleudert. In Deutschland ist Kunst nie bloß Dekoration – sie ist ein Dialog, oft ein Streitgespräch, manchmal ein Aufschrei. Die politischen Umbrüche, die geistigen Revolutionen, die Sehnsucht nach Identität und die Lust am Experiment – all das hat sich in den Ateliers, auf den Leinwänden und in den Skizzenbüchern niedergeschlagen. Wer ein deutsches Aquarell betrachtet, sieht nicht nur Farbe auf Papier, sondern spürt das Ringen um Ausdruck, das Suchen nach Wahrheit, das Spiel mit Licht und Schatten, das die Künstlerinnen und Künstler über Jahrhunderte hinweg angetrieben hat.

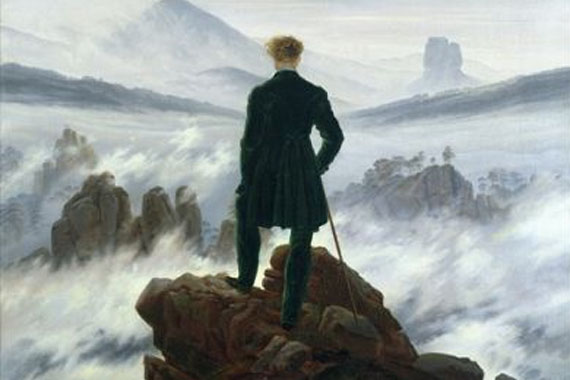

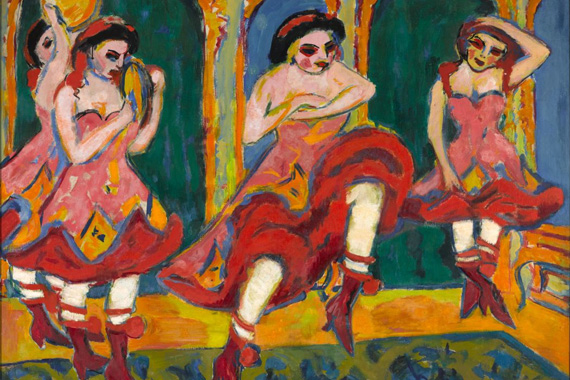

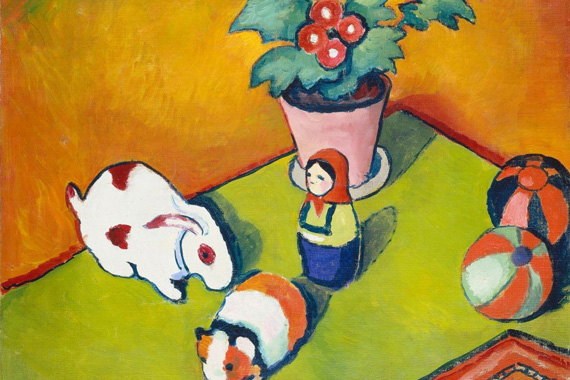

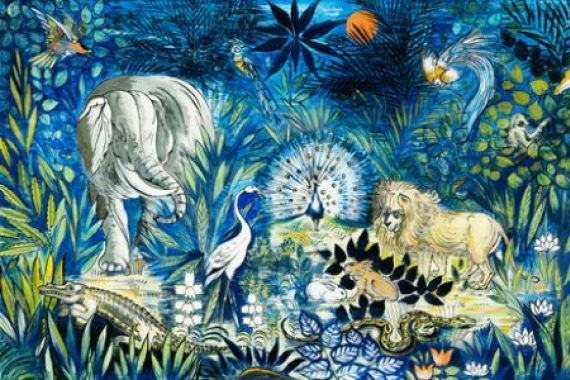

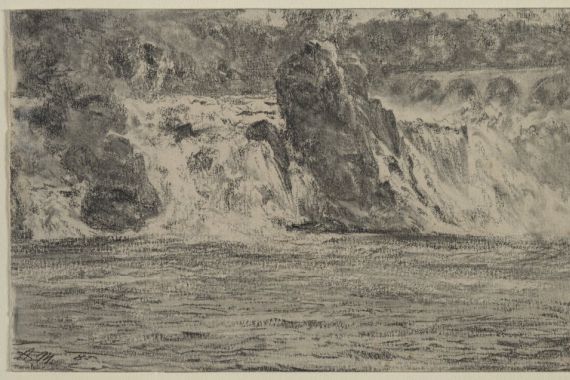

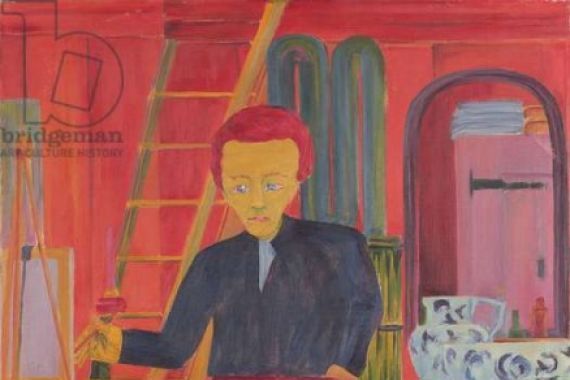

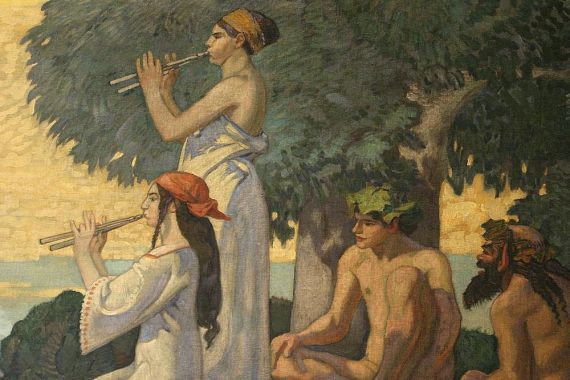

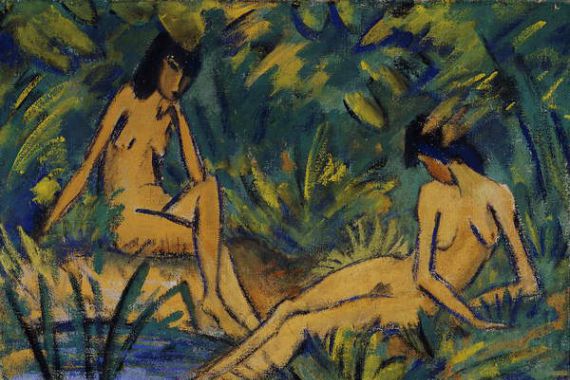

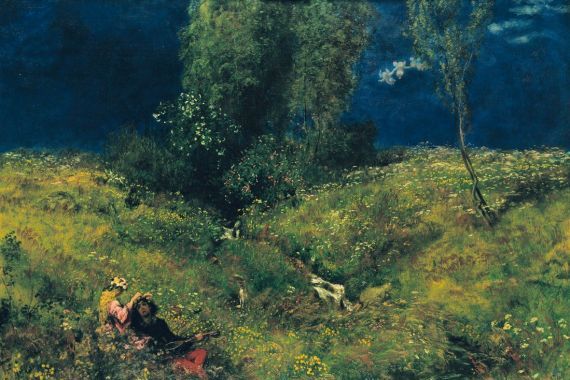

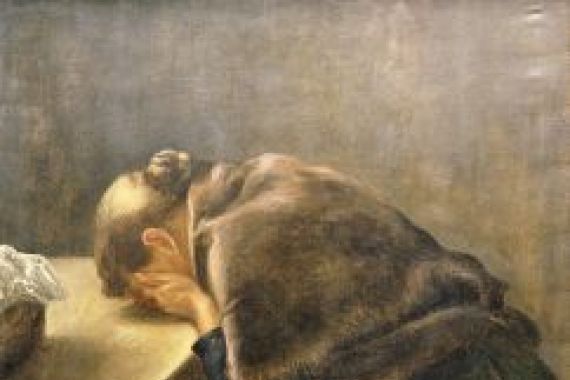

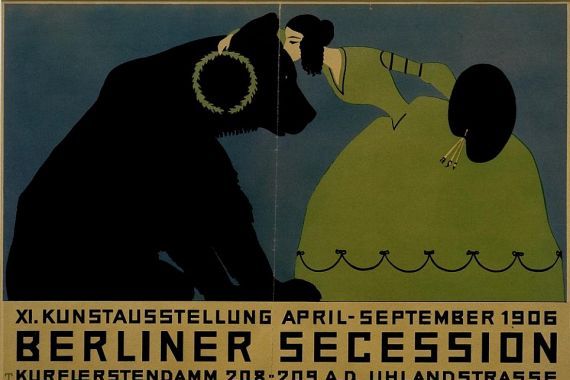

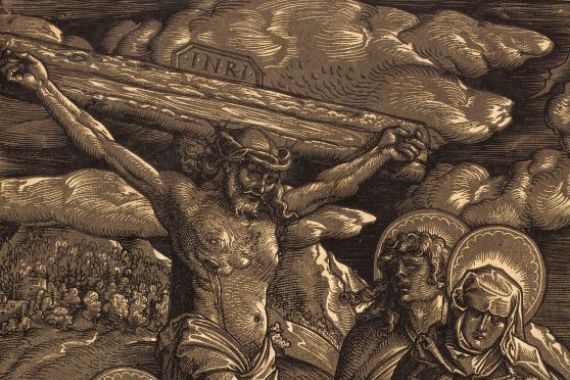

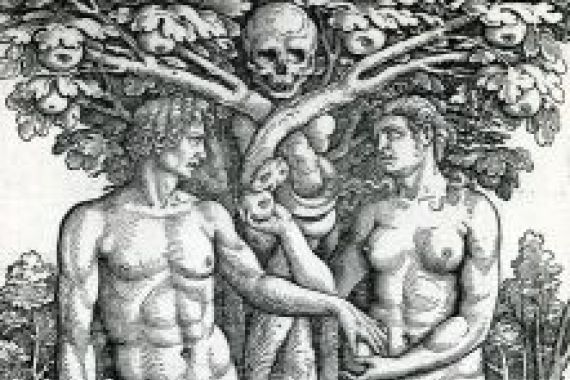

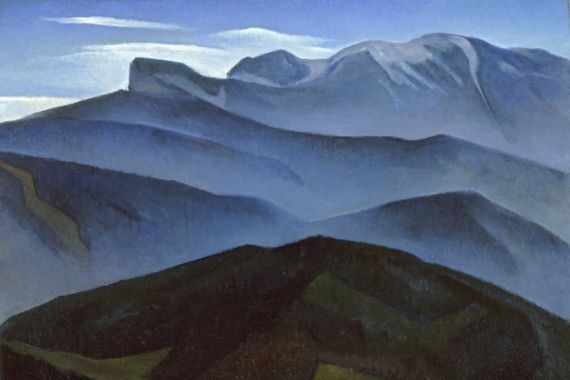

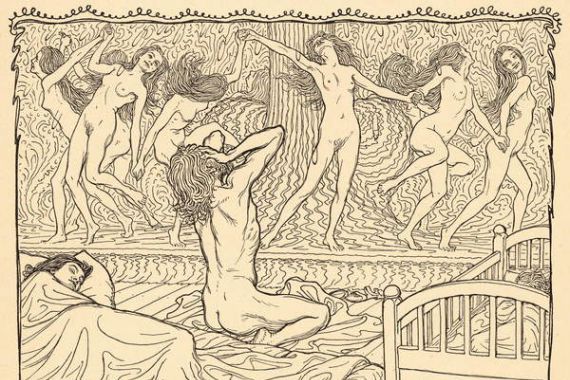

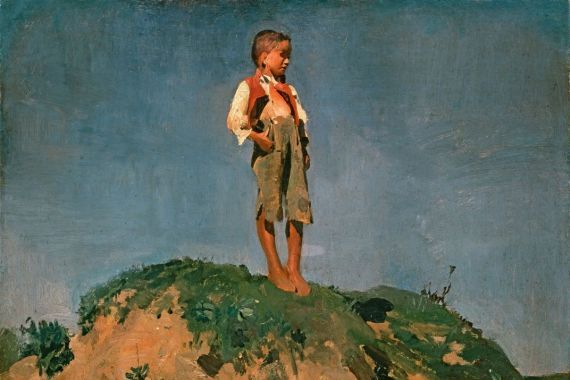

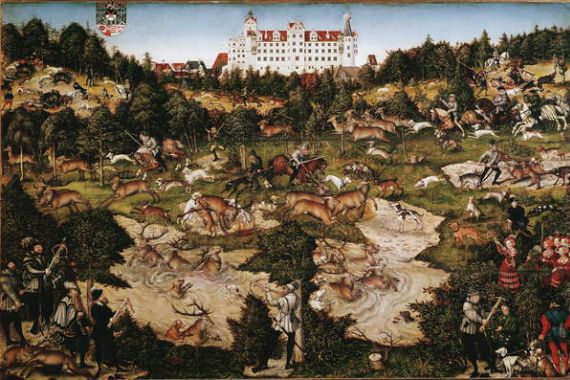

Ein Blick auf Caspar David Friedrichs „Wanderer über dem Nebelmeer“ genügt, um zu begreifen, wie eng Kunst und Zeitgeist in Deutschland verwoben sind. Hier steht ein Mensch, allein, auf einem Felsen, vor ihm das endlose, geheimnisvolle Nebelmeer – ein Sinnbild für die romantische Sehnsucht nach dem Unendlichen, aber auch für das Gefühl der Verlorenheit in einer sich rasant wandelnden Welt. Friedrichs Ölgemälde sind keine bloßen Landschaften, sondern Seelenlandschaften, in denen sich die deutsche Romantik mit all ihrer Melancholie und ihrem Aufbegehren gegen das Alltägliche spiegelt. Doch die deutsche Kunst bleibt nicht stehen: Mit dem Aufkommen der Moderne explodiert die Farbpalette, die Formen werden kantiger, die Themen politischer. Die Brücke-Maler in Dresden, allen voran Ernst Ludwig Kirchner, schleudern ihre Farben wie Fanfaren auf die Leinwand, als wollten sie die Welt neu erfinden. Ihre Holzschnitte und Gouachen sind wild, roh, voller Energie – ein Aufbruch, der die Kunstszene Europas erschüttert.

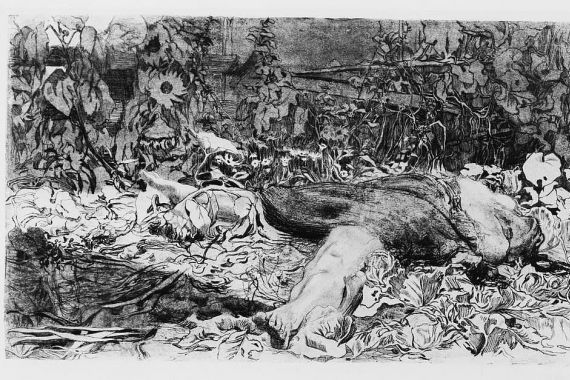

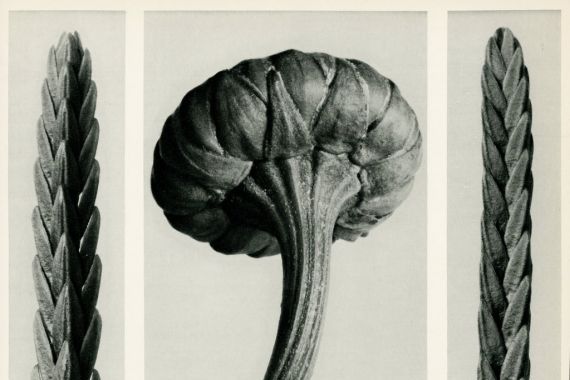

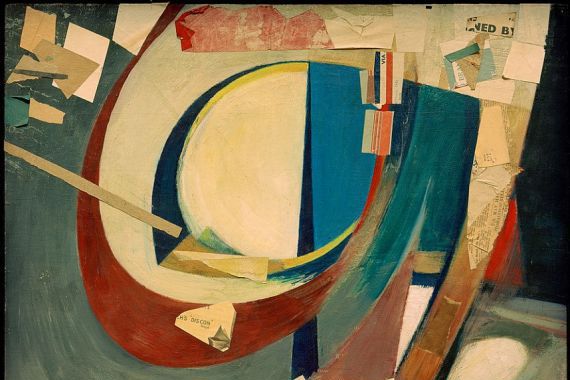

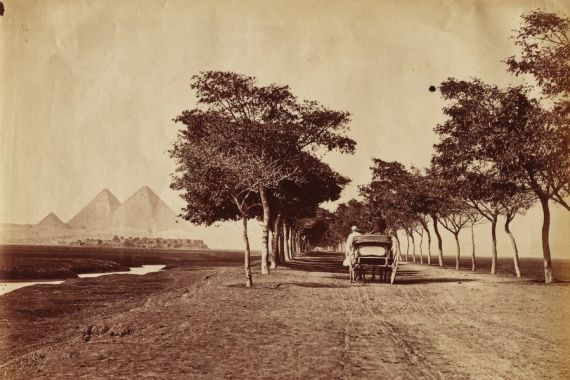

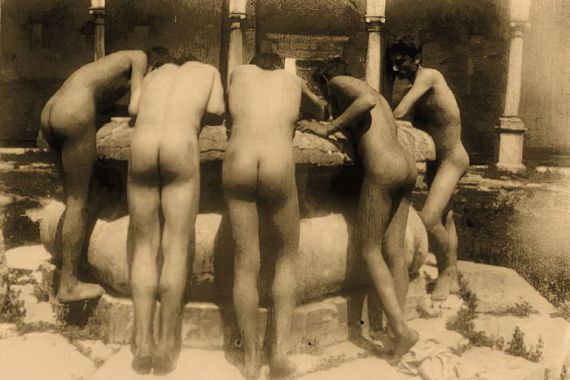

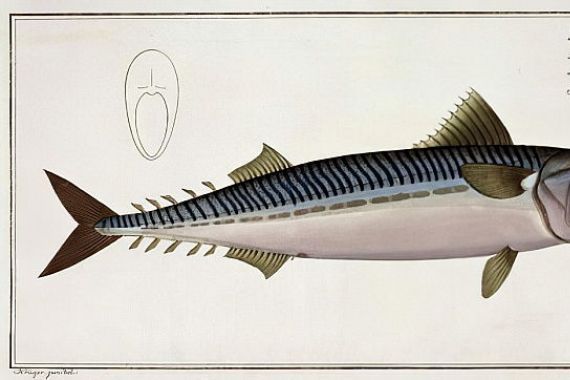

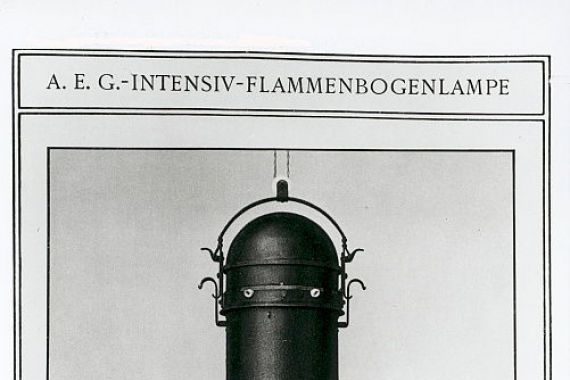

Fotografie und Druckgrafik werden in Deutschland zu eigenständigen Künsten erhoben, lange bevor sie anderswo als solche anerkannt sind. August Sanders Porträts sind mehr als Abbildungen – sie sind ein Panorama der deutschen Gesellschaft, ein stilles, aber eindringliches Zeugnis von Würde und Wandel. Die Bauhaus-Fotografen experimentieren mit Licht, Perspektive und Abstraktion, als wollten sie die Welt in ihre Einzelteile zerlegen und neu zusammensetzen. Und während die Nazis versuchen, die Kunst zu knebeln, entstehen im Verborgenen Werke von atemberaubender Kraft: Otto Dix’ Radierungen etwa, die das Grauen des Krieges mit schonungsloser Präzision festhalten, oder Hannah Höchs Collagen, die mit Schere und Klebstoff die Grenzen des Sagbaren sprengen. Nach dem Krieg schließlich wird die deutsche Kunst zum Labor der Freiheit – von den expressiven Farbfeldern eines Gerhard Richter bis zu den konzeptuellen Fotoarbeiten einer Hilla Becher. Immer wieder erfindet sich die deutsche Kunst neu, bleibt unbequem, bleibt wach. Wer sich auf sie einlässt, entdeckt nicht nur Bilder, sondern ganze Welten – und vielleicht auch ein Stück von sich selbst.

Wer behauptet, die deutsche Kunst sei nur ein Spiegel der Geschichte, unterschätzt ihre Kraft: Sie ist vielmehr ein vibrierender Strom, der die Strömungen der Zeit aufnimmt, verwandelt und mit ungeahnter Wucht zurück in die Welt schleudert. In Deutschland ist Kunst nie bloß Dekoration – sie ist ein Dialog, oft ein Streitgespräch, manchmal ein Aufschrei. Die politischen Umbrüche, die geistigen Revolutionen, die Sehnsucht nach Identität und die Lust am Experiment – all das hat sich in den Ateliers, auf den Leinwänden und in den Skizzenbüchern niedergeschlagen. Wer ein deutsches Aquarell betrachtet, sieht nicht nur Farbe auf Papier, sondern spürt das Ringen um Ausdruck, das Suchen nach Wahrheit, das Spiel mit Licht und Schatten, das die Künstlerinnen und Künstler über Jahrhunderte hinweg angetrieben hat.

Ein Blick auf Caspar David Friedrichs „Wanderer über dem Nebelmeer“ genügt, um zu begreifen, wie eng Kunst und Zeitgeist in Deutschland verwoben sind. Hier steht ein Mensch, allein, auf einem Felsen, vor ihm das endlose, geheimnisvolle Nebelmeer – ein Sinnbild für die romantische Sehnsucht nach dem Unendlichen, aber auch für das Gefühl der Verlorenheit in einer sich rasant wandelnden Welt. Friedrichs Ölgemälde sind keine bloßen Landschaften, sondern Seelenlandschaften, in denen sich die deutsche Romantik mit all ihrer Melancholie und ihrem Aufbegehren gegen das Alltägliche spiegelt. Doch die deutsche Kunst bleibt nicht stehen: Mit dem Aufkommen der Moderne explodiert die Farbpalette, die Formen werden kantiger, die Themen politischer. Die Brücke-Maler in Dresden, allen voran Ernst Ludwig Kirchner, schleudern ihre Farben wie Fanfaren auf die Leinwand, als wollten sie die Welt neu erfinden. Ihre Holzschnitte und Gouachen sind wild, roh, voller Energie – ein Aufbruch, der die Kunstszene Europas erschüttert.

Fotografie und Druckgrafik werden in Deutschland zu eigenständigen Künsten erhoben, lange bevor sie anderswo als solche anerkannt sind. August Sanders Porträts sind mehr als Abbildungen – sie sind ein Panorama der deutschen Gesellschaft, ein stilles, aber eindringliches Zeugnis von Würde und Wandel. Die Bauhaus-Fotografen experimentieren mit Licht, Perspektive und Abstraktion, als wollten sie die Welt in ihre Einzelteile zerlegen und neu zusammensetzen. Und während die Nazis versuchen, die Kunst zu knebeln, entstehen im Verborgenen Werke von atemberaubender Kraft: Otto Dix’ Radierungen etwa, die das Grauen des Krieges mit schonungsloser Präzision festhalten, oder Hannah Höchs Collagen, die mit Schere und Klebstoff die Grenzen des Sagbaren sprengen. Nach dem Krieg schließlich wird die deutsche Kunst zum Labor der Freiheit – von den expressiven Farbfeldern eines Gerhard Richter bis zu den konzeptuellen Fotoarbeiten einer Hilla Becher. Immer wieder erfindet sich die deutsche Kunst neu, bleibt unbequem, bleibt wach. Wer sich auf sie einlässt, entdeckt nicht nur Bilder, sondern ganze Welten – und vielleicht auch ein Stück von sich selbst.

×