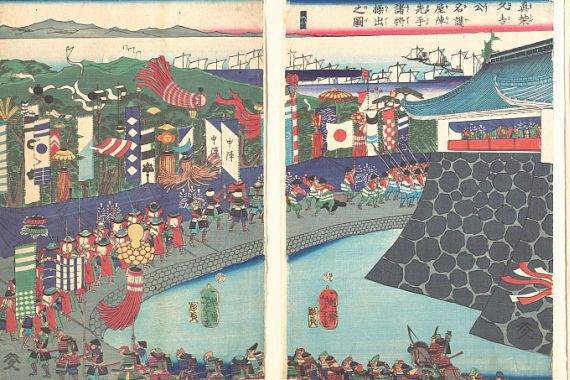

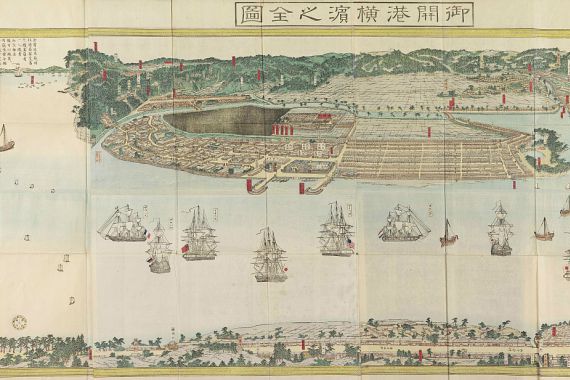

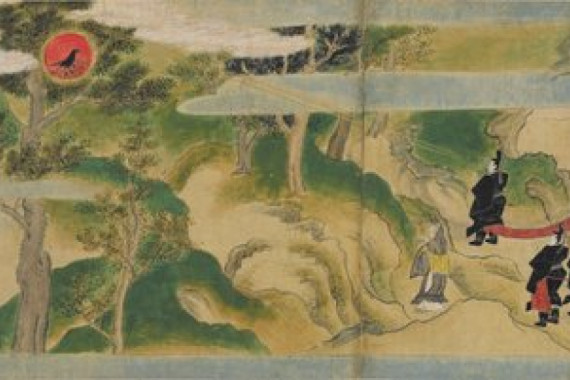

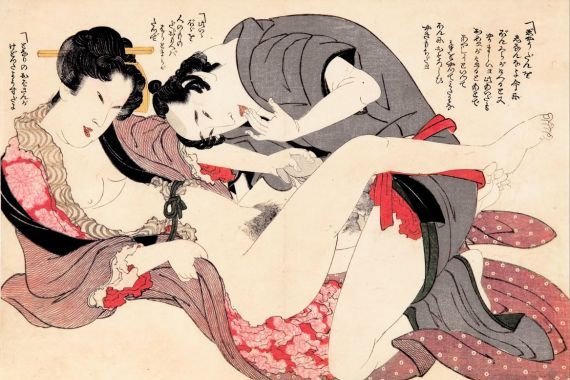

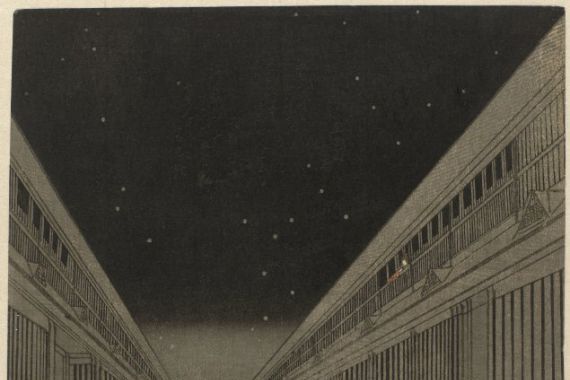

Ein leises Rascheln von Papier, das sanfte Fließen von Tusche auf Reispapier – so beginnt die Geschichte der japanischen Malerei, die sich wie ein stiller Fluss durch die Jahrhunderte windet. Während in Europa das Ölgemälde mit dramatischem Licht und opulenter Farbigkeit die Sinne überwältigt, setzt die japanische Kunst auf das Unausgesprochene, das Andeutende, das, was zwischen den Linien liegt. Die nationale Geschichte Japans, geprägt von langen Perioden der Isolation und plötzlichen Öffnungen, spiegelt sich in der Kunst wider: Sie ist ein Spiegelbild der Balance zwischen Tradition und Innovation, zwischen Naturverbundenheit und urbaner Moderne.

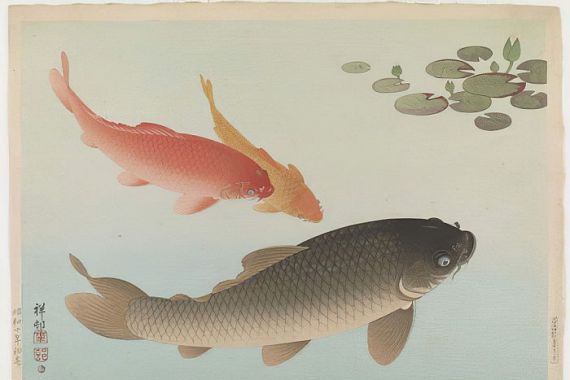

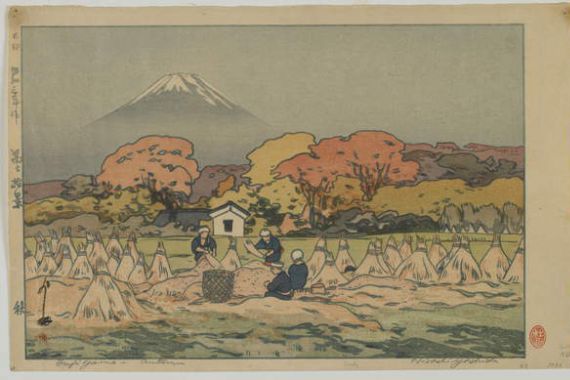

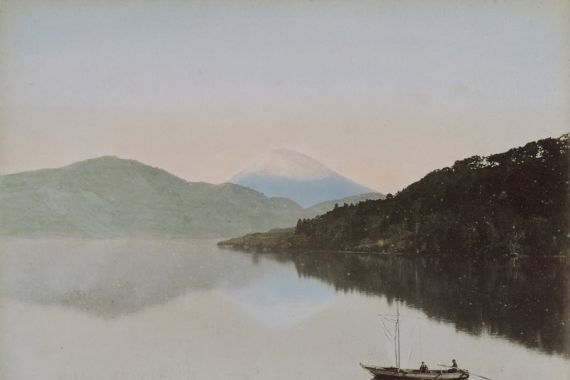

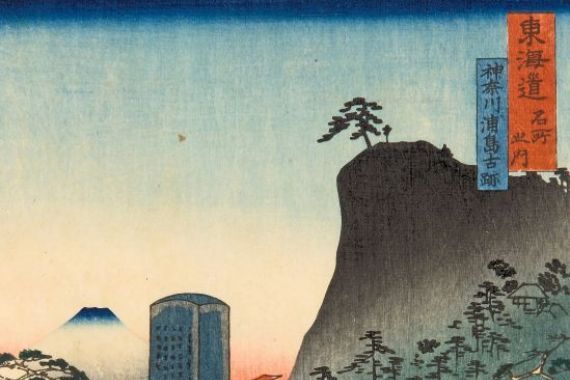

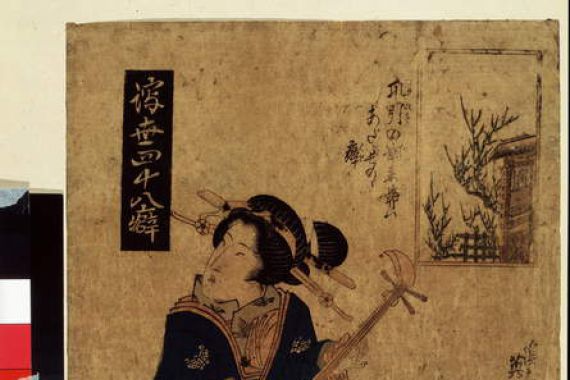

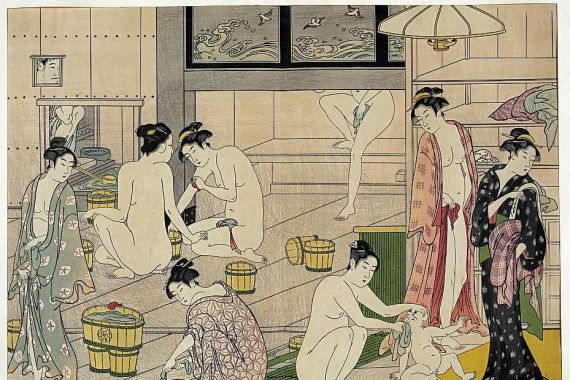

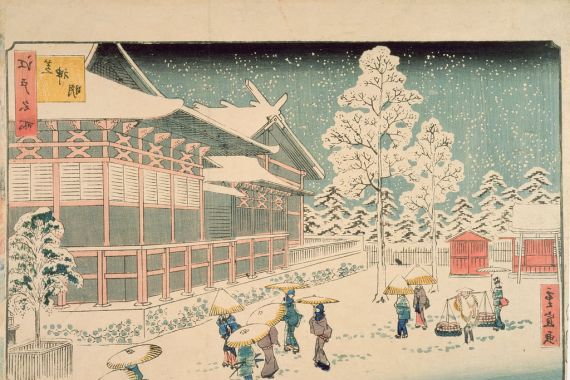

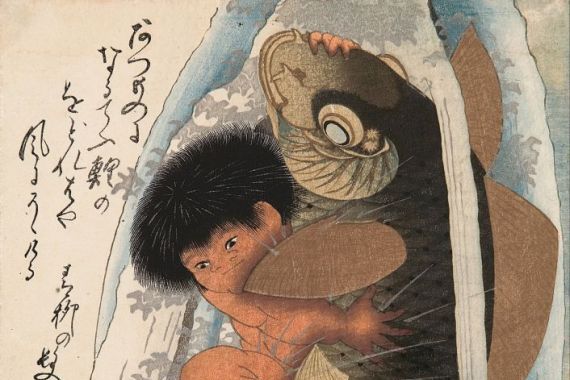

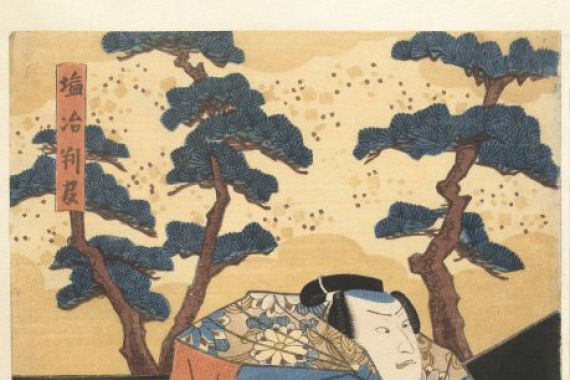

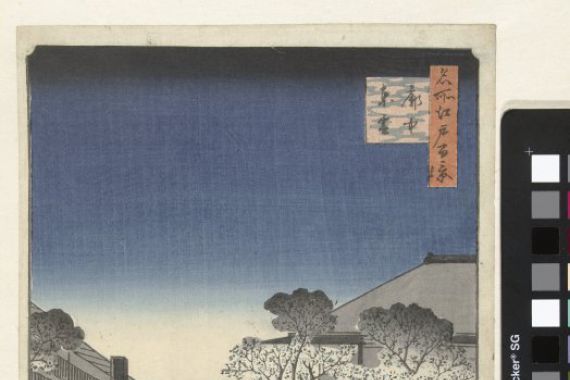

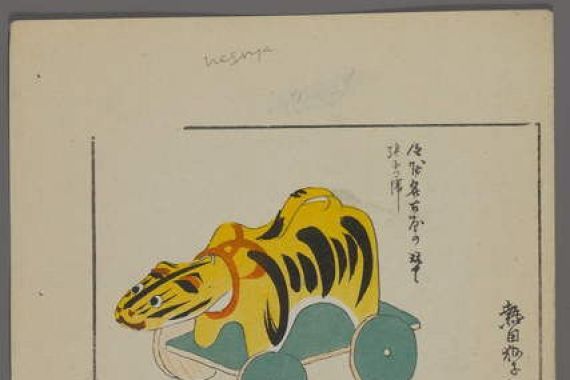

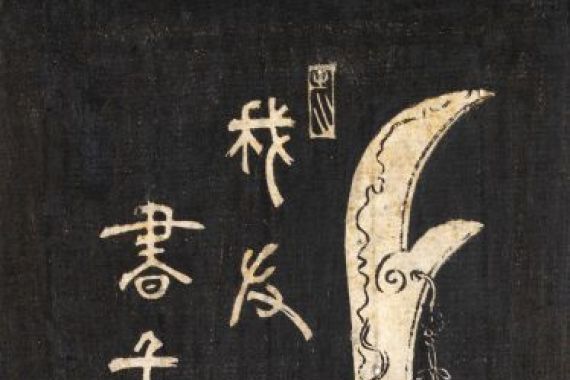

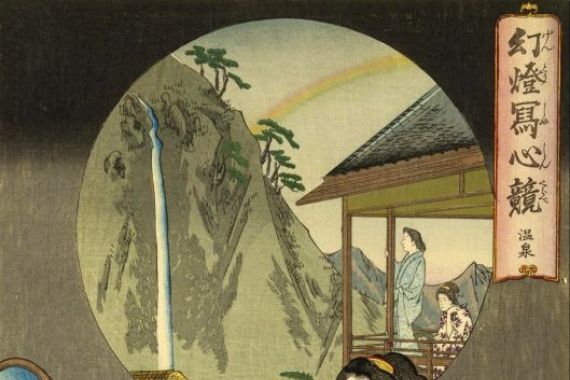

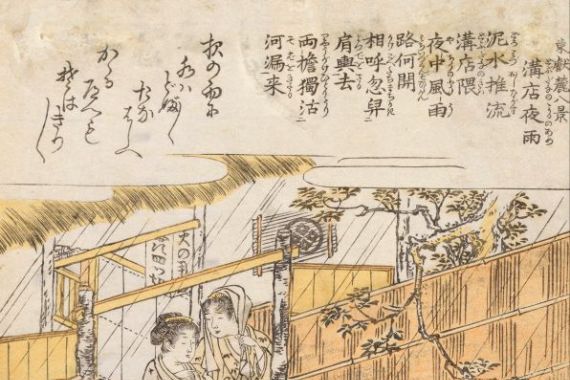

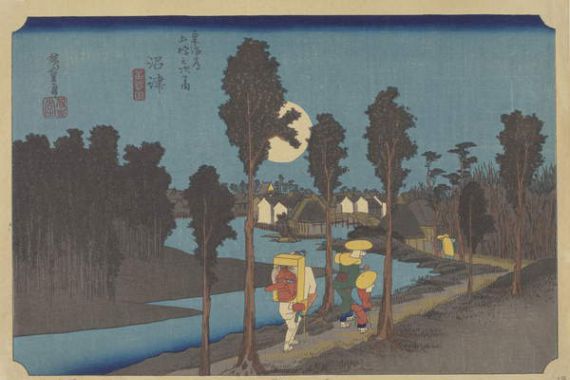

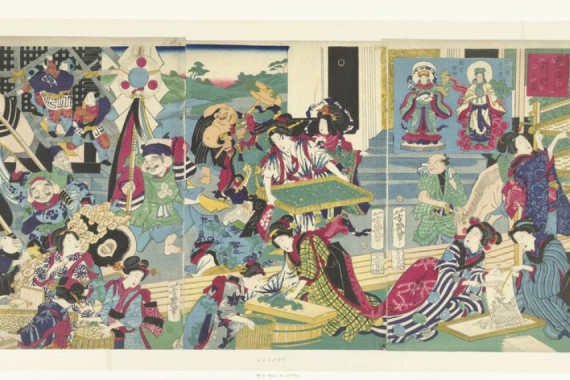

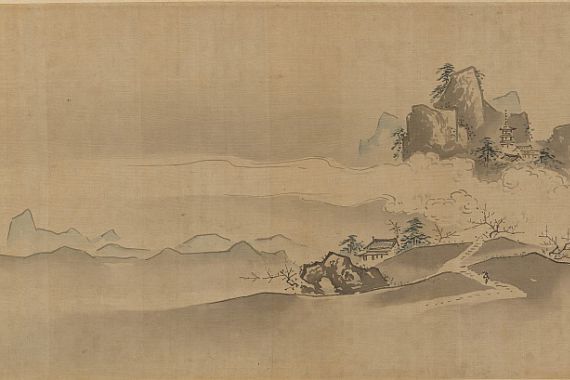

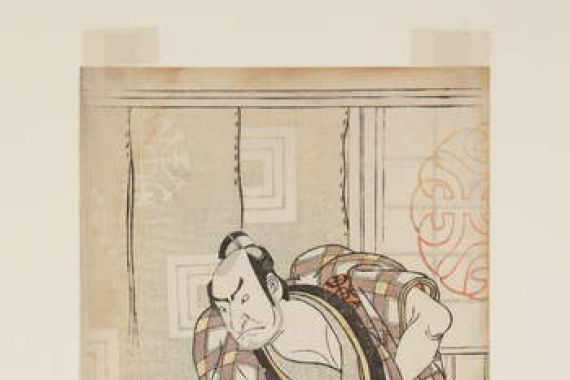

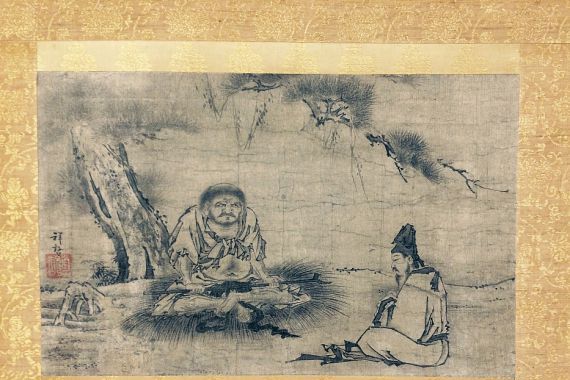

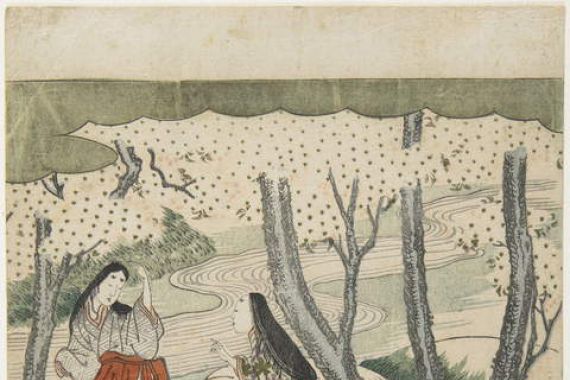

Stellen Sie sich vor, Sie betrachten einen Ukiyo-e-Holzschnitt von Hokusai: Die „Große Welle vor Kanagawa“ türmt sich auf, kraftvoll und doch voller Eleganz, während der Fuji im Hintergrund fast schüchtern erscheint. Anders als die italienische Renaissance, die den Menschen ins Zentrum rückte, bleibt in Japan die Natur stets Hauptdarstellerin. Die Künstler – von Sesshū Tōyō, dessen monochrome Landschaften wie Meditationen wirken, bis zu Hiroshige, der mit seinen Farbholzschnitten die Flüchtigkeit des Augenblicks einfängt – verstehen es, das Flüchtige, das Vergängliche zu feiern. Selbst in der Fotografie des 20. Jahrhunderts, etwa bei Daidō Moriyama, bleibt dieses Gespür für das Flüchtige erhalten: Körnige Schwarzweißaufnahmen, die das pulsierende Leben Tokios einfangen, wirken wie moderne Pendants zu den alten Holzschnitten.

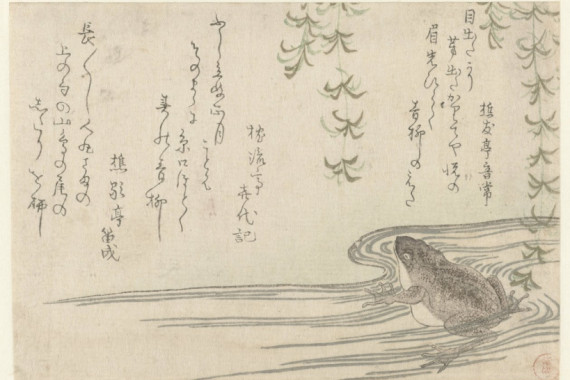

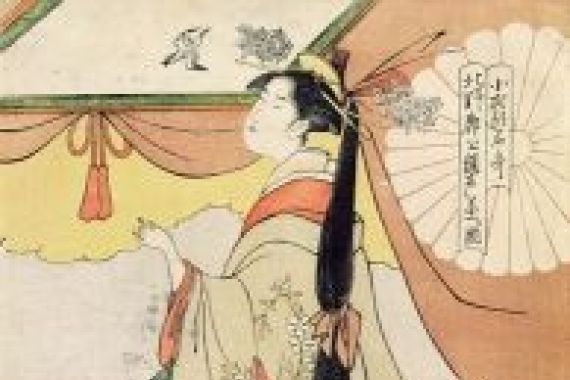

Ein überraschendes Detail: Die Technik des Farbholzschnitts, die in Japan zur Perfektion reifte, inspirierte später die französischen Impressionisten. Monet, van Gogh und Degas sammelten japanische Drucke, studierten die flächige Komposition, die kühnen Ausschnitte, die Reduktion auf das Wesentliche. Doch während in Frankreich die Malerei zur Bühne für das Licht wurde, blieb sie in Japan ein Ort der Stille, der Kontemplation. Die Aquarelle von Takeuchi Seihō etwa, in denen ein einzelner Kranich auf verschneitem Grund steht, erzählen mehr über die japanische Seele als tausend Worte. Und noch heute, in der zeitgenössischen Kunst von Yayoi Kusama, blitzen die alten Muster auf: Punkte, Wiederholungen, das Spiel mit Leere und Fülle – ein Echo der jahrhundertealten Ästhetik.

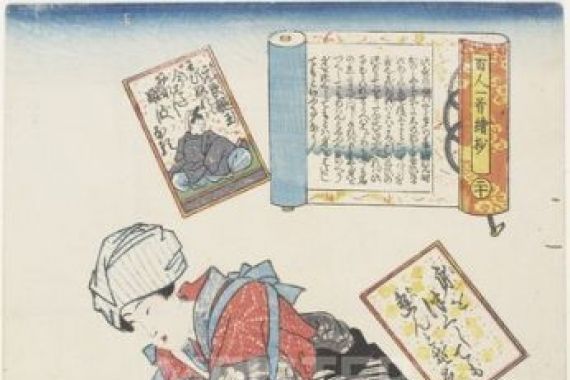

Wer sich auf japanische Kunst einlässt, betritt einen Raum, in dem das Unsichtbare genauso wichtig ist wie das Sichtbare. Hier wird das Weiß des Papiers zum Ozean, der Pinselstrich zum Windhauch, das Motiv zur Meditation. Für Kunstliebhaber und Sammler von Kunstdrucken eröffnet sich eine Welt, in der jedes Bild eine Einladung ist, innezuhalten – und in der Stille das Wesentliche zu entdecken.

Ein leises Rascheln von Papier, das sanfte Fließen von Tusche auf Reispapier – so beginnt die Geschichte der japanischen Malerei, die sich wie ein stiller Fluss durch die Jahrhunderte windet. Während in Europa das Ölgemälde mit dramatischem Licht und opulenter Farbigkeit die Sinne überwältigt, setzt die japanische Kunst auf das Unausgesprochene, das Andeutende, das, was zwischen den Linien liegt. Die nationale Geschichte Japans, geprägt von langen Perioden der Isolation und plötzlichen Öffnungen, spiegelt sich in der Kunst wider: Sie ist ein Spiegelbild der Balance zwischen Tradition und Innovation, zwischen Naturverbundenheit und urbaner Moderne.

Stellen Sie sich vor, Sie betrachten einen Ukiyo-e-Holzschnitt von Hokusai: Die „Große Welle vor Kanagawa“ türmt sich auf, kraftvoll und doch voller Eleganz, während der Fuji im Hintergrund fast schüchtern erscheint. Anders als die italienische Renaissance, die den Menschen ins Zentrum rückte, bleibt in Japan die Natur stets Hauptdarstellerin. Die Künstler – von Sesshū Tōyō, dessen monochrome Landschaften wie Meditationen wirken, bis zu Hiroshige, der mit seinen Farbholzschnitten die Flüchtigkeit des Augenblicks einfängt – verstehen es, das Flüchtige, das Vergängliche zu feiern. Selbst in der Fotografie des 20. Jahrhunderts, etwa bei Daidō Moriyama, bleibt dieses Gespür für das Flüchtige erhalten: Körnige Schwarzweißaufnahmen, die das pulsierende Leben Tokios einfangen, wirken wie moderne Pendants zu den alten Holzschnitten.

Ein überraschendes Detail: Die Technik des Farbholzschnitts, die in Japan zur Perfektion reifte, inspirierte später die französischen Impressionisten. Monet, van Gogh und Degas sammelten japanische Drucke, studierten die flächige Komposition, die kühnen Ausschnitte, die Reduktion auf das Wesentliche. Doch während in Frankreich die Malerei zur Bühne für das Licht wurde, blieb sie in Japan ein Ort der Stille, der Kontemplation. Die Aquarelle von Takeuchi Seihō etwa, in denen ein einzelner Kranich auf verschneitem Grund steht, erzählen mehr über die japanische Seele als tausend Worte. Und noch heute, in der zeitgenössischen Kunst von Yayoi Kusama, blitzen die alten Muster auf: Punkte, Wiederholungen, das Spiel mit Leere und Fülle – ein Echo der jahrhundertealten Ästhetik.

Wer sich auf japanische Kunst einlässt, betritt einen Raum, in dem das Unsichtbare genauso wichtig ist wie das Sichtbare. Hier wird das Weiß des Papiers zum Ozean, der Pinselstrich zum Windhauch, das Motiv zur Meditation. Für Kunstliebhaber und Sammler von Kunstdrucken eröffnet sich eine Welt, in der jedes Bild eine Einladung ist, innezuhalten – und in der Stille das Wesentliche zu entdecken.

×